Darstellende (Reit-)Kunst

Museums-Fundstücke

Das Pferd des Phidias / The Horse of Phidias / Il cavallo di fidia / Cavallo in bronzo dal Vicolo delle Palme

Bei unserem Rom-Aufenthalt im Mai 2012 stolperten wir eher zufällig in eine Ecke der Kapitolinischen Museen, versteckt hinter den Stellwänden der "Lux in Arcana" fanden wir dort eine bronzene Pferdestatue.

Bei ihrem Anblick war mir sogleich klar, dass dies bei weitem die schönste, vielleicht auch die älteste Darstellung einer Schulparade ist! Diese Haltung des Pferdes tritt auf beim Übergang aus dem hochversammelten Stand zum Stand auf den Hinterbeinen in einer sehr tiefgesetzten Levade: hierzu muß das Pferd die Hinterhand sehr tief beugen und die Vorderbeine in die Luft erheben. Führt der Reiter diese Lektion perfekt aus, erscheint im Übergang die Schulparade, bei der zunächst ein Vorderbein erhoben und angewinkelt wird. Eine jahrelange Gymnastizierung des Pferdes ist nötig, um diese Art der Levade zu erreichen! So verwundert es nicht, dass es Phidias und seinem Auftraggeber einiges wert war, diese Phase darzustellen!

Heute wird von den forschenden Reitern immer mehr Wissen der alten Reitkunst "neu"-entdeckt: so hat diese neu wiedergefundene Übung erst in 2011 von den Reitern der Akdemischen Reitkunst den eigenständigen Namen "Schulparade" bekommen ( s.a.: knighthoodoftheacademicartofriding)), obwohl sie sehr alt sein muss, denn ohne diesen Übergang ist keine tiefgesetzte Levade möglich. Durch meine Entdeckung wird demnächst vielleicht jemand in den alten Schriften auf den damaligen Namen für die Schulparade stoßen, wer weiß?

Schulparade / School-Halt / Arrêt d'école

Die Statue wurde 1849 in Rom Trastevere unter diesem Haus ausgegraben, und vor einigen Jahren unter Sponsoring eines italienischen Galopprennverbandes restauriert. Einige Autoren vertraten die Ansicht, sie stelle eine Art Carriére, den Startsprung der Galopper, dar.

Sie wurde geschaffen in Griechenland um ca. 500 v.Chr., möglicherweise vom Bildhauer Phidias. Wer weiß, vielleicht gab es damals eine ganze Allee wunderschöner Reiterstatuen im antiken Griechenland während der Blüte der damaligen Reitkunst, von denen jede einzelne eine andere Phase der Hohen Schule Ausbildung darstellte?

Leider war Bronze immer sehr begehrt und leicht einschmelzbar und das Pferd des Phidias hat wohl nur deshalb überdauert, weil der römische Besitzer es sehr gut versteckt hatte!

Beim zweiten Besuch der Schulparadenstatue im Mai 2015 hatte ich Gelegenheit, einige Messungen vorzunehmen:

Länge des Pferdes vom Sitzbeinhöcker zum Buggelenk: 150cm; Höhe des Widerrists über dem Erdboden: 140cm, Strecke von der Mitte des lateralen Hufsohlenrandes bis zum Widerrist: ca. 150cm: ein wirklich quadratisch gebauter Hengst! Brustbreite: 42cm.

Länge des vorderen Röhrbeins: 30cm. Länge und Breite des Vorderhufabdrucks: je 10 cm.

Wir entdeckten wieder, dass nicht nur der Sattel mit Reiter ausgeschnitten waren, sondern auch Schlauch und Hoden, aber nicht auf dieselbe Art wie der Sattel (wohl zu einem späteren Zeitpunkt?).

Während des exzellenten Abendessens im Restaurant über der Fundstelle (damals wurden übrigens auch ein Teil eines übergroßen Bronzestiers und die Marmorstatue eines griechischen Athleten entdeckt) erfuhren wir vom Besitzer ein paar Fakten: der Keller, in dem die Kunstschätze 1849 entdeckt wurden, ist 80 Jahre älter als das Kolosseum, das Haus ist Roms ältestes mit unveränderter Struktur und wurde ca. 1075 n.Chr. erbaut!

Er hatte von den Forschern eine andere Theorie gehört: Nach dem Sieg über die Perser ließ Alexander der Große vom Bildhauer Lysippos (4.Jhdt. v.Chr.) ein Denkmal für die 24 gefallenen Generäle, dargestellt zu Pferde, erbauen. Dieses Denkmal wurde nach der Unterwerfung Griechenlands von Quintus Cecilius Metellus "Macedonico" gestohlen und nach Rom gebracht Dort wurde es zuletzt beschrieben im 5.Jhdt. n.Chr. von einem Pilger, der dabei auch ein Pferd auf 3 Beinen stehend erwähnte.

Weil wir direkt neben dem offenen Kellereingang saßen, schmeckte uns das Essen gleich doppelt so gut!

Eine dritte Theorie auf der italienischen Wikipediaseite vermutet Aegias, Phidias' Lehrer als Urheber.

weitere Ansichten/Artikel:

http://www.illaboratoriosrl.com

http://www.repubblica.it

http://www.arsetfuror.com

http://roma.repubblica.it/multimedia

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cavallo_in_bronzo_dal_vicolo_delle_Palme

http://www.ristorantespiritodivino.com/

Ein Gruß aus Neapel

Unter den über tausend absolut lebensechten Figuren der neapolitanischen Weihnachtskrippe (um 1750, gefertigt in Neapel) findet man mehrere Reiter auf hoch ausgebildeten Pferden: eine Levade, ein Terre-a-Terre, eine Passage, eine Galopp-Pirouette sowie der abgebildete Sarazene(?) in einer perfekten Schulparade, Lektionen wie die Künstler sie wohl tagtäglich in ihrer Heimatstadt Neapel, lange Zeit Sitz einer der besten Reitakademien der Renaissance und des Barocks, beobachten konnten. Hier waren Salomon de la Broue und Antoine de Pluvinel von Pignatelli ausgebildet worden, der Federico Grisones Lehre von der schonenden, gewaltfreien Ausbildung der Pferde weiterentwickelt hatte.

Eine figürliche Darstellung der Schulparade direkt aus dem Neapel dieser Zeit war mir bisher nicht bekannt!

(im Palau March Museo, Palma de Mallorca)

Türkische Schulparade:

Thomas Allom überliefert uns eine Schulparade aus Konstantinopel (heute Istanbul) von ca.1835:

Für eine Ansicht des ganzen Bildes hier klicken

Philips Wouwerman, Army Camp, c. 1660 - 1670 (Mauritshuis, Den Haag, Niederlande)

Philips Wouwerman

Philips Wouwerman

Philips Wouwerman

Philips Wouwerman

Lebhafte Szene vor einem herrschaftlichen Haus, die Damen mit ihrem

Gefolge beim Aufbruch zur Reitjagd. Kupferstich von Jean Moyreau von 1738 nach

dem Gemälde von Philips Wouwerman (1619-1668).

Moyreau fertigte viele Kupferstiche nach Bildern großer Maler , aus den 500 bis 1000 Bildern, die Philipps Wouwermans zugeschrieben werden, entstanden so über 80 Kupferstiche, die zur Erstellung von Hiunderten von Abdrücken dienten und einige inzwischen verschollenen Gemälde überliefern.

Zu beachten ist, dass viele, zumindest der heutigen Reproduktionen häufig seitenverkehrt dargestellt werden: man muss sich daran orientieren, dass die meisten Männer Rechtshänder sind und deshalb das Schwert links tragen, und auch die Zügel in der linken Hand!

Philips Wouwerman   Gemäldegalerie, Berlin Gemäldegalerie, Berlin Philips Wouwerman  Kupferstich von Jean Moyreau nach

Philips Wouwerman Kupferstich von Jean Moyreau nach

Philips Wouwerman Philips Wouwerman  Philips Wouwerman  Philips Wouwerman,Museum of fine Arts, Budapest, Ungarn  Feldlager (Philips Wouwerman)  Zu viel getrunken (Philips Wouwerman)  Kupferstich von Jean Moyreau nach

Philips Wouwerman  Kupferstich von Jean Moyreau nach

Philips Wouwerman  Kupferstich von Jean Moyreau nach

Philips Wouwerman  Kupferstich von Jean Moyreau nach

Philips Wouwerman

Indische Schulparade

In der online Datenbank des Rijskmuseums Amsterdam findet sich diese Schulparade aus Indien um 1577:

webAdresse hier

Schulparaden im Kampf

Ebenfalls aus der Datenbank des Rijksmuseums Amsterdam:

Tiepolo

Zeichnung von Leonardo da Vinci

Schulparadenfunde in der online Datenbank des British Museum, London: Schulparadenfunde in der online Datenbank des British Museum, London:

Römischer Siegelstein aus Glaspaste, 3. bis 1. Jhdt. v. Chr.

Auch der Parthenon-Fries (zum großen Teil im British Museum zu sehen) wird dem Bildhauer Phidias zugeschrieben. Das linke Pferd befindet sich in einer Schulparade. Das linke Pferd befindet sich in einer Schulparade.

In der französischen Joconde Datenbank fand ich folgende Darstellungen:

Schulparade aus Antwerpen

Unvollendetes Bild von Pieter Paul Rubens, 1577 - 1640; ( Rubenshaus, Antwerpen) Unvollendetes Bild von Pieter Paul Rubens, 1577 - 1640; ( Rubenshaus, Antwerpen)

Indianische Schulparade

George Catlin: The Running Fox on a Fine Horse - Saukie; 1861/1869 ( Nationale Kunstgalerie, Washington, USA) George Catlin: The Running Fox on a Fine Horse - Saukie; 1861/1869 ( Nationale Kunstgalerie, Washington, USA)

Offizierspferd in der Schulparade

Statuette im Palazzo Venezia, Rom

Hier gleich zwei SPs vor dem Streitwagen: vorn eine gebogene, hinten eine gerade:

Foto H.-P.Haack

Man beachte die Zügelführung, eine andere Art 3:1 zu führen: der linke "Trensen"zügel wird von Daumen und Zeigefinger der rechten(!) Hand gehalten, der rechte "Trensen"zügel von der linken (!) Hand! !

aus der Tang Dynastie

"Korrekturlektion für verdorbene Pferde"  aus: Galiberto: "Il cavallo dal maneggio",1650  Sauveur Le Conte:"Die Rheinüberquerung", 1672; Schloss Chantilly  Sauveur Le Conte:"Die Schlacht von Rocroi",1643; Schloss Chantilly  Jean Baptiste Martin,"Die Belagerung von Dinant",ca.1690; Musée des Beaux Arts d'Orléans  Hippolyte Lecomte: Jeanne d'Arc erhält ihr Schwert aus der Hand Karls des 7., 1807; Musée des Beaux Arts d'Orléans

Théodore Géricault (1809 - 1824)

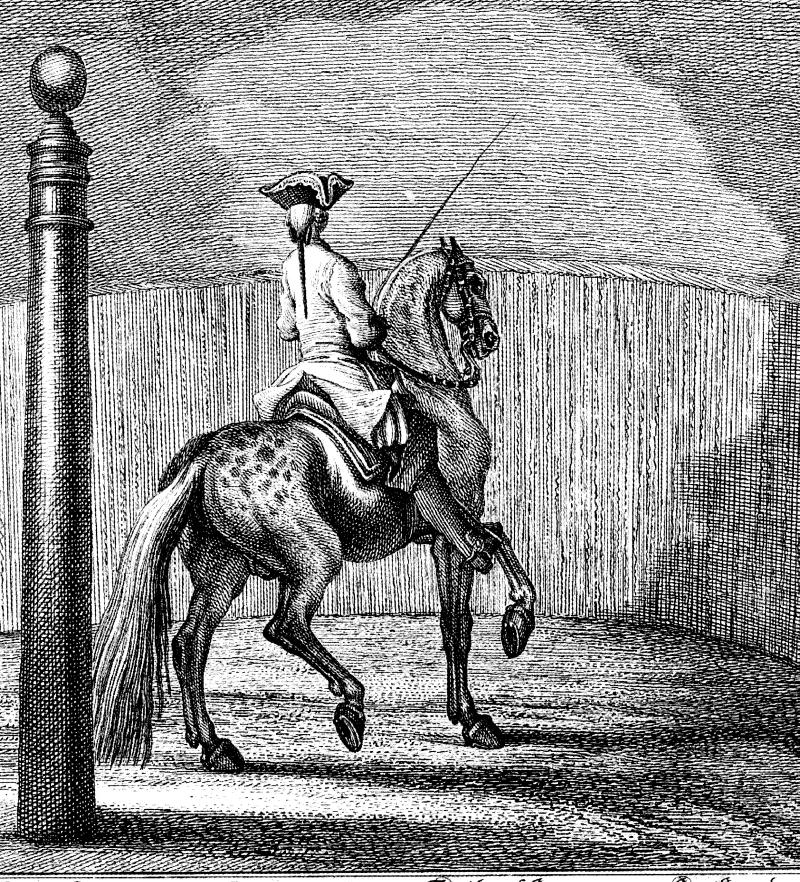

1753, gestochen von Jean Daullé ?, gezeichnet von Philibert Benoît de La Rue ?

Nestier zeigt

uns hier eine Schulparade in wunderbarer Leichtigkeit.

Er nutzt den

Guerinieresitz: die Zügelhand leicht supiniert, der Daumen zeigt schräg nach vorn (45° ?) und die Fingermittelgelenke (DIPs) 90° zur rechten Seite; die Gerte endet

innerhalb der soweit wie möglich an die Haltung der Zügelhand angepassten Hohlhand des Reiters.

Seine Beine hält

der Reiter vor dem Pferd.

Zur Erzeugung

der Schulparade zieht er die Schulterblätter stärker zusammen und

weiter nach unten, hierdurch wird das Brustbein des Reiters deutlich

nach vorn geschoben; er entlastet den mittleren Rücken des Pferdes durch

leichtes Anheben der Ferse, und den oberen Brustkorb des Pferdes durch den beidseitigen Bügeltritt, welcher die Oberschenkel des Reiters

öffnet. Mit der Zügelhand übt er einen leichten Pinky-Pull aus,

was zum Abkippen des Reiterbeckens nach hinten führt. So wird

der Reiterrücken zum Ebenbild des Pferderückens: Aufrichtung der

Vorhand mit Abkippen des Beckens.

Er zeigt hier

die spezielle, sehr schwierige Zügelführung zur Unterstützung der

Rechtsbiegung beim noch nicht gut ausgebildeten Pferd: er führt den

rechten Trenenkandarenzügel, wie 20 Jahre vorher von Gueriniere beschrieben, mit

der tiefgestellten rechten Hand. Erschwert wird die hierfür

notwendige Präzision der Zügeleinwirkung hier noch durch eine

Kandare mit sehr kurzem Unterbaum, die durch die Reduktion des

Zügelwegs schon ein minimales Anziehen des Zügels einwirken lässt.

(Ein Reiter, der erst seit wenigen Jahren akademisch reitet, sollte

bei Problemen mit der Rechtsstellung seine Pferdes lieber in den

Linkshändersitz wechseln, um weiter einhändig reiten zu können, vor allem, wenn er eine Kandare mit ungbrochenem Mundstück verwendet!)

Abweichend von

den Darstellungen in Guerinieres „Ecole de cavalerie“ hält er

die Gerte abwärts (in Skistockposition) und führt den rechten

Kandarenzügel zwischen Ring-und Mittelfinger. Die Gerte liegt am

Oberschenkel an, um an der Gertenhand so wenig Pronation wie möglich

zu erzeugen und der Hand etwas mehr Bewegungsfreiheit über dem

Gertenende zu verschaffen. Diese Gertenhaltung erschwert ein

Rechtsstellen noch zusätzlich, da die Gerte nun nicht mehr an der

linken Halsseite, von sich weg biegend eingesetzt werden kann.

Das Seil, das

als zweites Zügelpaar dient und gerade nicht benutzt wird, ist

interessanterweise an einem gesonderten Nackenriemen mit Verbindung

zum Auge (= Einhängepunkt der Kette) befestigt. Bei gleichstarkem

Anziehen beider Zügelpaare wird hiermit die Hebelwirkung des

Unterbaumes vollständig neutralisiert.

(alter Bericht über Nestier hier)

Natürliche Haltung des Wildpferdes

Video von der website von Dr. Brian Hampson und Prof. Chris Pollitt.

Ich traf Brian bei seinen hochinteressanten Vorträgen zur Hufgesundheit bei wild lebenden Pferden im australischen Outback auf der 7. Huftagung der DHGin Leipzig

Ein wunderbares Lehrvideo über die Schulparade findet sich hier: School-Halt

Andere starke Paraden

Persische Gürtelschnalle, 2. bis 3. Jhdt. n.Chr. ( British Museum, London, Great Britain)

Stempelabdruck auf einem Lehmziegel aus der Stadt Ur in Mesopotamien (3000 bis ?? Jahre alt!)

(British Museum, London, Great Britain)

Die Schulparade als politisches Ausdrucksmittel

Die "Abreise eines Würdenträgers aus Middelburg" von Adriaen Pietersz van de Venne, ein Gemälde von 1615, zeigt wohlhabende, einflussreiche Bürger, die entsprechend gute Pferde besitzen. Da eine tiefe Levade den Adeligen vorbehalten war, wählten sie die Schulparade als die Lektion , die der Levade am nächsten kommt, um sich darstellen zu lassen. (Reichsmuseum, Amsterdam, Niederlande) .

Dass Napoleon sich mehrfach nur in der Schulparade abbilden ließ, kann man zumindest zu Anfang seiner Herrschaft als

Demonstration seiner Volksnähe und gegen den alten Adel auffassen.

Statue des Königs Leopold I. von Belgien, errichtet 1863 auf dem Leopoldsplaats, Antwerpen (Photo © www.aviewoncities.com)

Eine

exzellente Darstellung des extremen Bruchs in der Reiterei gelang den

Bildhauern A.D. von Fernkorn/Franz Pönninger und Ernst Hähnel 1874 mit

dem Reiterdenkmal-Paar auf dem Braunschweiger Schlossplatz: Beim

Vorbeikommen freue ich mich immer wieder, wie deutlich meine Pferde und

ich uns mit unseren kleinen Erfolgen schon an die Reitweise des Alten

angenähert haben! (Der Vater links mit supinierter Handhaltung und

deshalb entspannterem Bauch: siehe auch Seite "Forschung" hier

von User:Brunswyk (User:Brunswyk) [GFDL

(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) oder CC-BY-SA-3.0

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Mit dieser Skizze hat Pablo Picasso für uns festgehalten, was um 1905

in der Erinnerung der Menschen noch vorhanden war: oben rechts die schwache Erinnerung an die Schrittpassage (= echter spanischer Schritt), s.u..

(Nationale Kunstgalerie, Washington, USA)

"Passage" und "Passege"und das "Seitwärts",

Der von Grisone, La Broue und Pluvinel benutzte Begriff "Passege/Passeige" kommt von "spazieren", auf

italienisch: "passegiare"(= spazieren). Erst William Cavendish/Newcastle änderte den Namen in "Passage": von diesem Zeitpunkt an wird fast nur noch dieser Name verwendet.

Der Begriff "Passege" wurde für zwei verschiedene Sachverhalte verwendet: A. für das Seitwärtsgehen des Pferdes im Schritt: Lässt man das Pferd seitwärts gehen, mit einer starken Abstellung von ca. 85°, ensteht eine Diagonaliserung des Schrittes, der somit zweitaktig wird (Normalschritt: viertaktig). Bedeutung B: Ab Gueriniere wird der Begriff "Passage" für den Schwebetrab geradeaus verwendet, das Seitwärts aber mit "passagieren" bezeichnet.

Zitate:

La Broue (1593): "Passege: Gangart in einem

zurückgehaltenen und abgekürzten Schulschritt sowohl in den Volten (damit meint er auch Karrees) als auch im Geradeaus."

(I/S.10) und: "... wenn das Pferd auf der Volte passegiert, wird

seine Aktion immer unterstützt durch ein Vorder- und ein Hinterbein

auf der Erde, während die anderen beiden in der Luft sind...."(=

diagonalisierte, zweitaktige Aktion im Seitwärts) (II/S.97).

Er meint mit Passege die Schritt-Passege, die manchmal nur als leichtes Kruppeherein, aber häufig als 85°-Seitwärts ausgeführt wird.

Bd II, Kapitel 20: "Beim Befolgen dieser

Anordnung der zwei Spuren soll das Pferd, ebenso wie mit den

Vorderfüßen, entsprechende Bewegungen und Schritte mit den

Hinterfüßen machen: aber viel kleinere, weil ihr Raum und ihr Kreis

ist kleiner ist; und weil der Kreis der Vorderfüße größer ist,

muss das Pferd notwendigerweise größere Schritte mit der Vorhand

machen, deshalb soll die Aktion der äußeren Schulter freier und

stärker vorwärts sein, als die der Hinterfüße, so dass das

Vorderbein die Möglichkeit hat, überzutreten, ohne den Kreis zu

verfälschen und ohne die Hinterfüße in Unordnung zu bringen, die

ebenso gehen sollen, nämlich mit Übersetzen des äußeren über den

inneren, aber nicht so stark kreuzend wie die vorderen, weil ihre

Strecke kleiner ist; und schließlich soll das Pferd bei dieser

Passege niemals drei Füße gleichzeitig am Boden haben."

Beim ihm hat das Wort "Passage" eher die Bedeutung "passieren", z.B. für eine Strecke, die im Mezair oder in Courbetten zurückgelegt wird.

Pluvinel ( vor 1620): Die richtige Passeige ist ein

abgekürzter Schritt, den das Pferd etwas lebhafter als den normalen

Schritt macht, aber weniger lebhaft als den Trab (hier ist nicht von

einem 2-Takt die Rede).

William Cavendish/Newcastle (1658) schreibt von

der "Schrittpassage, welche die Aktion des Trabes hat" und

vom "Schritt, welcher die Aktion des Trabes hat", aber auch

von einer Passage im Trab.

Er zeigt uns in seinem ersten Buch nicht nur eine, sondern beide Phasen des Seitwärts:

Die falsch gezeichneten Überbiegungen muss man sich dabei wegdenken.

In seinem zweiten Buch (1667) benutzt er die ersten beiden Male das Wort "Passege", danach nur noch das Wort "Passage".

Im Wörterbuchanhang der Reproduktion 1737 des ersten frz. Buches steht

allerdings folgende Definition der Passage:„Ein Pferd passagieren

lassen heißt, es im Schritt oder Trab auf 2 Hufschlägen... und

seitwärts zu führen, so dass seine Hüften eine parallele Spur zu

der Spur der Schulter ziehen.“ Er sieht den diagonalisierten

Schritt als Ergebnis des Seitwärtsgangs (bei ihm z.B. mit der Kruppe

zum Pilaren, der dieselbe Abstellung von ca. 80° hat wie Guerinieres

Croupe-au-mure). Er schreibt: „Wenn die Vorderbeine kreuzen, greift

das innere Hinterbein aus, und wenn die Hinterbeine kreuzen, greift

das innere Vorderbein aus: das ist dann eine Trabaktion (Zweitakt).“

Georg Simon Winter, Wolberittener

Cavallier, 1678, im Kapitel über das Passegieren

(=Seitwärts/Passagieren):

„…… Und dies alles soll man ein

Pferd gut lehren bevor man die Ausbildung des Galopps beginnt, weil

dieses seine Lektionen sind, die es bis zu seinem fünften Jahr

erlernen soll: denn ich kann jedem versichern, wenn er sein Pferd bis

zu den genannten Jahren verschont, so wird er dadurch sowohl im

Galopp, Redopp (=Terre-a-Terre) oder anderen Schulen innerhalb von

drei Monaten mehr ausrichten als sonst mit zwei Jahren Galopparbeit;

denn im passegieren steckt das Fundament aller Stetigkeit von Kopf

und Hals: wenn man diese erreicht hat, zusammen mit der Fähigkeit zu

einer guten ganzen Parade, dann ist das Pferd meist schon gewonnen“.

Nicolas di Santa-Paulina (1696) schreibt im Kapitel „ Über das Geradeaus-Passegieren und

wann und wo es anzuwenden ist“ im L'Arte de cavallo, S.96: "Es

gibt vier Arten, ein Pferd zu passegieren.... Man kann im Schritt

passegieren, das bedeutet, dass es wie im Trabe die Hinterbeine und

die Vorderbeine anhebt, aber nicht in ganz exakt demselben Moment wie

im Trab, sondern mit einer unspürbaren Pause vor der Bewegung des

anderen Beines, das Pferd hebt das Vorderbein höher als das

Hinterbein, und wenn das andere (Paar) in gleicher Höhe

gehoben wird, spricht man hier von der Passegio, die, auch wenn sie nicht so anmutig ist wie im Trabe, trotzdem majestätisch

und angebracht für einen Fürsten ist.“

Gueriniere (1733) schreibt: "Die Passage, die man vorher Passege nannte (von dem

ital. Wort Spassegio, welches Spaziergang bedeutet) ist ein

abgemessener Schritt oder Trab. Das Pferd muss in diesem Gang seine

beiden, wie beim Trab überkreuz und einander entgegengesetzten

Schenkel längere Zeit in der Luft halten als im gewöhnlichen Trab,

so, dass es bei jedem Schritt nicht mehr als einen Schuh vorwärts

geht: nämlich, das der in der Luft befindliche Schenkel dem auf der

Erde stehenden vorgreift". Im Kapitel über die Volten nennt er das Seitwärts: "Passagieren auf der Volte auf zwei Hufschlägen".

Saunier (vor 1748) benutzt als erster (?) den Begriff "Schrittpassage".

Eisenberg (1748) spricht vom

a. "Schritt des Pferdes,

das wohl abgerichtet ist und seine Beine kreuzweise miteinander

aufhebt, der kurz und abgemessen, im Gegensatz zu dem des

Brauchpferdes, welcher niedrig, lang und langsam ist."

b.: "passager un cheval" heißt: ein Pferd im Tritt auf zween Fußstapfen passagiren, indem man es an einer Mauer queer oder nach der Seite gehen läßt, daß es des Reiters Schenkel weichet, und die Groppa einhält, so, daß die Hanke und Schultern zwo Parallellinien machen (s. Traverser),

c. "passager par le droit" [geradeaus;DA] ist vom vorigen Passagiren unterschieden, wird aber auf wenigen Reitschulen gefunden, weil es einem Pferd schwer beizubringen ist. Dergleichen Pferde sind zu öffentlichen Einzügen, wie auch zu Roßballetten und anderen Solennitäten zu gebrauchen.

d. "longeur, passager un cheval des sa longeur" heißt, ein Pferd auf den engen Volten in zweyerlei Hufschlägen gehen lassen, daß, indem die Groppa des Pferdes in der Runde ist, die Länge des Pferdes bey nahe den halben Durchschnitt der Volte machet, und immer zwischen zween Schenkeln bleibt, ohne daß die Groppa ausfällt und die Schule verfälscht.

Das

Wort Passagieren wird von ihm nur für den Schwebetrab gebraucht.

In der französischen Grisone (1550)- Übersetzung von Sébillet aus 1579 ist das "Incavallare" (=Seitwärtspassege) in der "Mezza Volta" (= Demi-Volte) nach links während des Kreuzens der Vorderbeine abgebildet:

Das Wort "Incavallare" bedeutet das Seitwärtsreiten auf einer akademischen Volte (= Volte auf zwei Hufschlägen), d.h. mit der Kruppe zur Mitte. Vielleicht wäre dieses Wort als eindeutige Bezeichnung für das 85°-Seitwärts am besten geeignet? Das Gegenstück, die Kruppe heraus in 85° Abstellung auf dem Renverskarree, würde man dann als "Excavallare" bezeichnen. Dieses Wortpaar wäre dann nie in Gebrauch gewesen für Schrittpassage oder Trabpassage oder Promenieren, und auch nicht für unsere bisherigen Seitengänge Kruppeherein und Kruppeheraus.

( Der Reiter ist ziemlich sicher Rechtshänder, erkenntlich an der Schwertposition, er benutzt hier aber den Linkshändersitz!).

Auch Fiaschi zeigt ein Bild vom Seitwärts nach rechts: Ridinger stellt die Schrittpassege als Seitwärts auf einer akademischen Volte mit einem Innenkreis dar, Ridinger stellt die Schrittpassege als Seitwärts auf einer akademischen Volte mit einem Innenkreis dar,

hier das Übertreten der Vorderbeine: so, wie La Broue es beschrieben hat: das Pferd soll Körper und Hals gerade halten, dabei aber ein wenig nach innen blicken. so, wie La Broue es beschrieben hat: das Pferd soll Körper und Hals gerade halten, dabei aber ein wenig nach innen blicken.

Und hier das Übertreten der Hinterbeine:

Im "L'Art de la Cavalerie" von Gaspard Saunier: Er nennt dies ausdrücklich "Passage im Schritt". (Das rechte Hinterbein scheint überzutreten)

Im Dictionnaire de Manege von 1741 LINK(S. 761 im PDF/S.165 im Dictionnaire) fand ich folgende

Einträge:

PASSAGE: Die Passage, ausgeführt

nach den gewöhnlichen Proportionen und Abständen ist das einzige

Mittel ein Pferd an alle Arten der Lektionen anzupassen und die beste

Lektion die man ausführen kann, nachdem man dem Pferd beigebracht

hat: gut von der Hand zu gehen, zu halten und zu wenden. Sie nutzt

allen Proportionen und Distanzen die der Reiter für notwendig

erachtet: sei en sie vorwärts, rückwärts, seitwärts, wenig oder

viel, beim Wenden mit mehr oder weniger Handeinsatz, im Vergrößern

oder Verkleinern, beim Vorwärtstreiben mit einem oder beiden

Schenkeln, je nachdem wie es sein soll, auf einer Hand genauso wie

auf der anderen.

Die Passage entsteht,

wenn das Pferd beim Wenden oder Gehen zur Seite die Beine kreuzt,

und zwar die hinteren etwas weniger als die vorderen; um eine

Voltenpassage

auszuführen, müssen die Vorderbeine einen Kreis etwas nah an der

Länge des Pferdes und die Hinterbeine einen anderen der kleiner

ist machen.

[….]

PASSAGIEREN:

Das Pferd im Schritt oder Trab promenieren; ein Pferd auf den Volten passagieren; eine

Volte passagieren;manche sagen: passegieren, aber passagieren ist

das gebräuchlichere Wort.

PASSEGER: Ein Pferd im Schritt oder Trab seitwärts auf 2 Spuren zu reiten, so

dass die Hinterhand eine Spur parallel zu der der Schultern zieht.

Das passegieren im

Trab macht man noch nicht lange; das Wort passegieren bedeutet eigentlich, ein Pferd im Schritt auf 2 Spuren, zwischen zwei

Schenkeln zu spazieren. Man sagt auch: ein Pferd passegieren oder

promenieren.

Man passegiert ein Pferd auf gerader Linie und

auf Volten. In diesem Sinne wird es weniger gebraucht als passagieren.

Man passegiert ein Pferd auf zwei Linien entlang

einer Mauer oder einer Hecke. Man passegiert auch auf Volten

seiner Länge, indem man es seitwärts um die Mitte führt, wobei es in

die Volte sehen soll und die Schultern vor der Kruppe gehen sollen.

In beiden Fällen soll das Pferd die Beine extrem chevalieren

[aus dem ital. incavallare wurde zunächst frz. enchevaler, dann chevaler; DA], das heißt, dass das äußere

Vorderbein das innere jedes zweite Mal überkreuzt oder über es setzt.

In der Passege ist die Bewegung des Pferdes im Schritt und im

Trab dieselbe, im Trab aber lebhafter.

Die Passege geradeaus ist eine Lektion, die in

Frankreich selten benutzt wird, aber häufig in Italien und noch mehr

in Deutschland. Man wählt hierfür ein Pferd ohne Feuer, aber mit

viel Bewegung. Man lehrt es in der Passege geradeaus zwei

Beine gleichzeitig zu heben, ein Vorder- und ein Hinterbein, wie ein

Andreaskreuz. Beim Absetzen der beiden Beine hebt es im Wechsel die

beiden anderen und hält sie lange in der Luft, in gleicher Stärke

und gleich lange, wobei es nicht mehr als einen Fuß [= 30cm;DA] Terrain

gewinnt. Die Schönheit der Passege besteht darin, die Beine

lange in in der Luft zu halten. Die Bewegung der Beine in dieser Passege ist dieselbe wie die im Schritt oder Trab, denn sie

bewegen sich in der selben Ordnung. Der einzige Unterschied ist der,

dass sie in der Passege geradeaus länger in der Luft gehalten

werden.

Pferde, die in dieser Lektion und in der Piaffe sicher

sind, eignen sich für das Caroussel oder für öffentliche

Zeremonien.

Der Unterschied zwischen Piaffe und Passege besteht

darin, dass, wenn das Pferd von Natur aus piaffiert, es die Beine

nicht so lange in der Luft behält, wie in der Passegegeradeaus.

Man braucht eine große Kunstfertigkeit für die Passege geradeaus und das Pferd dafür mindestens zwei oder

drei Jahre in der Manege; und wenn zwei von sechs Pferden gelingen,

ist das schon viel!"

Man könnte für das 85°-Seitwärts also auch den Begriff inchevalieren bei Bedarf dann exchevalieren benutzen. (La Broue benutzt das Verb "chevaler" als Synonym für das einfache "Übertreten". Dieses Wort enstand aus dem ital. "incavallare", das in der frz. Übersetzung zu "enchevaler" wurde, was beides dasselbe, nämlich 85°-Seitwärts mit der Kruppe zur Mitte der Volte bedeutet. Später sagte man in England von einem Pferd, es sei ein "chevaler", wenn es häufig oder ständig bei Aufregung piaffierte/passagierte).

Alternativ könnten wir folgende Begriffe für das 85°-Seitwärts einführen: Voll-Travers für das 85°-Travers und Voll-Renvers für das 85°-Renvers.

Das Einfachste aber wäre es wohl, für das 85°-Seitwärts die bekannten Begriffe Travers und Renvers wie folgt umzudefinieren:

1. Das Travers ist eine Seitwärtsbewegung mit einer Abstellung von 85° zur Linie, entlang der man sich in sehr versammeltem Tempo mit in die Bewegungsrichtung gestelltem Kopf bewegt, wenn die Kruppe des Pferdes zur Mitte der Bahnfigur zeigt. Andere Abstellungsgrade werden als Travers-ähnlich bezeichnet.

2. Das Renvers ist eine Seitwärtsbewegung mit einer Abstellung von 85° zur Linie, entlang der man sich in sehr versammeltem Tempo mit in die Bewegungsrichtung gestelltem Kopfbewegt, wenn die Kruppe ausserhalb der Bahnfigur gestellt ist. Andere Abstellungsgrade werden als Renvers-ähnlich bezeichnet.

3. Für die 85°-Seitwärtsbewegung an einer Wand entlang soll man nur die Bezeichnung "Croupe-au-Mure" verwenden, damit man nie den Kopf des Pferdes an die Wand stellt, da dieses schädlich ist.

Dann könnte man nach Gueriniere

das Training exakt, elegant und einfach so erklären: zunächst mit dem Croupe-au-mure im Schritt

beginnen, dann auf kleineren Karrees im Schritt-Renvers weiter üben, und dann mit

dem Schritt Travers auf Karrees und später in Demi-Volten und den Passaden weitermachen.

Der

perfekte Sitz auf dem Pad

Marc Aurel wird hier vom

Künstler in einem vorbildlich ausbalancierten, wahrlich leichten

Sitz dargestellt, auf einem Sattelpad ohne Steigbügel; Geht das Pferd so weich, wandern die Oberschenkel des Reiters immer weiter nach oben. So hält der Reiter seine Beine nicht mehr nur "vor dem Pferd",sondern hier sogar, wie ich es nenne, "über dem Pferd". Diese sehr bequeme Haltung kann man auch bei der mesopotamischen Schulparade sehen.

Update 22.09.2020

Durch die Übersetzung des Cavendish erscheint jetzt die Statue des Marc Aurel in einem neuen Licht: Es handelt sich hierbei gar nicht um ein Trabpassage, welche der Künstler aus Statikgründen nicht naturgetreu ausführen konnte, sondern hier ist ein Seitwärts im Schritt dargestellt!

Die Handhaltung entspricht der von William Cavendish angewendeten: Die Zügelhand wird über den Mähnenkamm nach außen geführt, um ein Biegung des Pferdehalses und ein Hereinführen der Kruppe zu erzeugen. Dies ist die Voraussetzung für das Seitwärts, welches häufig als Passage bezeichnet wurde.

Die Haltung des Pferdekörpers entspricht dem Seitwärts im Schritt mit einer Abstellung geringer als 80°: so kommt es zwar zu einer vollen, gleichzeitigen Diagonalisierung beim Übertreten des äußeren Vorderfußes über den inneren, mit gleichzeitigen breiten Seitwärtstreten der Hinterfüße, aber einem Nachschleppen des äußeren Hinterfußes bei dessen Übertreten in der nächsten Pase, wenn die Vorderfüße breit auseinander treten. Diese Phase ist hier dargestellt: der äußere (linke) Hinterfuß hebt gerade ab, ist aber noch in der breiten Stellung, während die Vorderfüße schon fast ihre breiteste Stellung erreicht haben. Nikolas di Santa Paulina schreibt: in der Schrittpassage folgt ein Hinterbein unmerklich später.

Ein Autor der alten Schreibkunst beschrieb als Prämisse:“In der Passage ist das Pferd immer zu der Seite gebogen, nach der es geht.“ Das bedeutet, eine Passage geradeaus auf einem Hufschlag war damals nach dieser Definition gar keine. Sie beschreibt aber nicht, wie stark seitwärts man in der Passage geht, d.h. wie stark die Abstellung ist.

Das schöne, starke Anheben des rechtes Vorderbeines ist entweder andressiert oder es handelt sich hier um ein Pferd, das spontan so außergewöhnlich geht, es ist aber für die Definition der Passage nicht erforderlich.

Wie stark seitwärts Marc Aurels Pferd hier geht, kann man nicht ablesen an seiner Blickrichtung, denn wenn damals schon die Regel galt, dass der Reiter nur eine anmutige Haltung einnehmen kann, wenn er zwischen den Ohren des Pferdes, oder etwas nach innen entlang der Innenseite des Pferdekopfes blickt,

Dies alles impliziert, dass dieser schöne Gang dazu führte, dass der Herrscher immer schräg, vielleicht sogar ganz quer zum Weg an seinem Publikum vorbeiritt . Vielleicht wechselte er dann die Seite, nach der er ging? Oder blieb er in dieser Kampfstellung für einen rechtshändigen Reiter? Dann hätte sein Paradeweg wohl eine „Schokoladenseite“ gehabt, auf der die wichtigen Leute standen, damit der Herrscher sie bemerkte und ansah (in diesem Falle die linke Seite des Paradewegs)!

- -

(Original in den Musei

Capitolini, Rom, 2. Jhdt. n. Chr. ; Abgussreplik auf der Piazza del

Campidoglio. Die vergoldete Bronzestatue wurde nur deshalb nicht eingeschmolzen,

weil man jahrhundertelang annahm, sie stelle den Christenkaiser

Konstantin dar).

Diese Zeichnung fand ich im Buch „ Nouvelle Methode …., Traduction nouvelle“ (neue

Übersetzung des englischen, zweiten Buches von William Cavendish, Herzog von Newcastle, durch Jacques de Solleysel), Paris,

1677 (im Jahr davor war Cavendish verstorben), und hoffe damit etwas

zur Ehrenrettung von Cavendishs Reitkunst beizutragen. Solleysel als

guter Künstler hat sie wahrscheinlich selbst angefertigt.

Dieser Stich gibt wieder, was Solleysel

nach seinem Briefwechsel mit Cavendish als eine der Absicht Cavendishs besser entsprechende, richtige Darstellung ansah, im

Gegensatz zu den im ersten, französischen Prachtband von 1657/1658

benutzten, die fast alle anatomisch und reiterlich fehlerhafte

Überbiegungen zeigen. Der hier gezeigte Terre-a-Terre entspricht

hiermit auch den Anweisungen La Broues, dass das Pferd den Kopf und Hals nur

wenig biegen soll. So ist auch die Einwirkung des inneren

Kappzaumzügels nur leicht und korrekt, wie Cavendish es im Text

empfiehlt.

Im zweiten, englischen Original-Buch

von 1667 befanden sich übrigens gar keine Bilder, und zu dieser

Zeit ging das (von Cavendish selbst gestreute?) Gerücht um, die

Druckplatten seien zerschlagen worden.

Solleysel war nicht der einzige Reiter, der diese bildlichen Korrekturen anwandte, auch Ridinger und Andrade zeigen Darstellungen mit der inneren Kappzaumleine ohne übertriebene Biegungen.

Weil man doch sehr leicht verwirrt

wird durch diese Bücher, die ja fast denselben Titel tragen, hier nun

eine Übersicht:

Das erste Buch wurde von Cavendish 1657/1658 handschriftlich auf englisch verfasst, er ließ es dann ins Französische übersetzen: William Cavendish, „La methode nouvelle & invention extraordinaire de dresser le chevaux...“, Antwerpen, 1657/1658, (frz.), mit wunderschönen, aber anatomisch und reittechnisch gelegentlich falschen Abbildungen.

Die äußerst seltene frz. 1.Ausgabe kann man herunterladen unter: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10432190

1737 bringt Brindley in London eine identische Kopie dieses ersten, frz. Buches von 1657/1658 mit denselben Kupferstichen (die ihm die Enkelin Cavendishs zur Verfügung stellte), und mit dem französischen Originaltextheraus:↵https://www2.vetagro-sup.fr/bib/fondsancien/ouvonline/3323/3323.htm

Cavendish veröffentlichte ein zweites Buch 1667, dieses Mal auf englisch, in einer eher schlechten, einfachen Qualität:↵1667 "A New Method …", William Cavendish, Duke of Newcastle, (engl.), London, ohne Abbildungen↵https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A53074.0001.001?view=toc

Ein Jahr nach Cavendishs Tod brachte Jaques Solleysel 1677 die "Methode nouvelle " heraus, eine teils stark veränderte und erweiterte Übersetzung des engl. Buchs von 1667; (Paris, frz.): Solleysels bei seiner Übersetzung ins Französische) „Methode Nouvelle pour dresser les cheveaux en suivant la nature… (Paris,1677), dieses Buch ist als Faksimile-PDF zu lesen unter Universität Oviedo:

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/32718

1700, zwanzig Jahre nach Solleysels Tod (1680), wurde dessen Übersetzung von Bernauer weiter ins Deutsche übersetzt als: "Neu eröffnete Reitbahn", neben einer Textkopie der Übersetzung und Bearbeitung Solleysels von 1677 (frz), hierfür hat Bernauer die Darstellungen von 1657/1658 nachstechen lassen. Die deutsche Übersetzung ist teils fehlerhaft:↵https://www2.vetagro-sup.fr/bib/fondsancien/ouvonline/3316/3316.htm

1743 bringt Brindley in London eine englische Übersetzung des ersten (ursprüngl. frz.) Buches von 1657/1658 heraus, hier verwendet er die wieder die originalen Druckplatten der Kupferstiche von 1657/1658; (erschienen 2000 als Faksimile Reproduktion: John Brindley: William Cavendish, „A General System of Horsemanship“; London, 1748 (in Allens Classic Series 3, GB, 2000 ISBN: 0-85131-759-6).

Der heutige Kunstreiter hat also

folgende Möglichkeiten, die drei Cavendish-Bücher zu lesen:

a. wenn er nur deutsch spricht, kann

er nur die sehr fehlerhafte deutsche Übersetzung von Bernauer in einem zudem etwas ältlichen Deutsch lesen,

d.h. die deutsche Übersetzung der französischen Übersetzung des englischen zweiten Buches

von 1667, die obendrein verändert wurde (deshalb bezeichne ich sie als drittes

Cavendish-Buch).

b. falls er englisch spricht, kann er

-

das englische Original (zweites

Buch 1667) im Faksimile oder hier : https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A53074.0001.001?rgn=main;view=fulltext

lesen (muss dabei manchmal schon etwas Fantasie

mitbringen, um Cavendishs ältliches Englisch zu verstehen), und

-

die englische Übersetzung des

ersten frz. Buches 1658 von Brindley aus dem Jahre 1743 (erhältlich

antiquarisch aus der Allens Classic Series, 3 unter dem zusätzlich

Verwirrung stiftenden Titel: „A General System of Horsemanship“).

c. falls er französisch versteht, kann

er:

1. das erste Buch (1658) im Original

lesen, im Internet auf https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10432190oder

2. die frz., deutlich veränderte

Übersetzung des zweiten Buches (1667) bei Solleysel (1677) =

„drittes Buch“ http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/32718,

oder dieselbe im Bernauer (1700)

https://www2.vetagro-sup.fr/bib/fondsancien/ouvonline/3316/3316.htm

OUVRAGES

EN LIGNE - Liste des auteurs

So stellte man sich 1833 vor, wie die Herzogin von Newcastle von ihrem Mann William Cavendish zur Hirschjagd begleitet wurde

Lithographie von Charles Motte, ca. 1833, nach Ch.Aubrey

"Hier wird die Herzogin von Cpt. Bazin sehr bewundert".

Aubrey hat hier die fehlerhaft überbogene Kopfstellung der Dieppenbeck'schen Stiche im ersten Buch Cavendishs übernommen

"Die Herzogin erhält vom Herzog den Rat, beim Reiten dauernd aufmerksam zu sein, um kleinste Störungen oder Fehler vorherzusehen, die ihren Sitz gefährden könnten"

Es ist allerdings eher

unwahrscheinlich, dass der Pferdekenner Cavendish damit einverstanden

war, dass seine Frau im Damensattel an einer Jagd teilnimmt! So

warnt ja Prizelius 1777in

seinem Anhang: „Etwas für Liebhaberinnen der Reiterey“ im

Kapitel „Anweisung zum Reiten für Dames“ aus gutem Grunde eindringlich davor,

außerhalb der geschützten Reitbahn im unsicheren Damensitz zu reiten, es

könne schließlich jederzeit ein Hund durch eine Hecke springen,

ein paar Hühner auffliegen o.ä. Unvorhergesehenes passieren, was

das Pferd unvermutet wegspringen lässt. Dazu komme noch, dass in

diesem Sitz häufig die Zügel durchhängen, was zu Unaufmerksamkeit

und vermehrtem Stolpern des Pferdes führe, und außerdem sei ja auch

nur eine ganz eingeschränkte Hilfengebung möglich, vor allem aber sei das Hängenbleiben des Reitrockes am Sitzhorn eine Ursache für sehr schwere Unfallverläufe!

Verschiedene Arten von

Demi-Volten

Im Dictionnaire der

zweiten Ausgabe der „Description du manege moderne“ von Eisenberg

(Dt:“Wohleingerichtete Reitschule“) findet man die Erklärung

einiger ganz unterschiedlicher Demi-Volten an den Enden der Passaden,

so dass ich jetzt folgende auflisten kann:

1.die anderthalb Volten

auf einem Hufschlag im Schritt und Trab,

2.die "5-Takt

Demi-Volte“, die aus fünf Galoppsprüngen mit der halben Kruppe

einwärts (=Kruppeherein) besteht, was auch als „Passade in fünf Takten“

bezeichnet wird,

3.die Demi-Volte im

Seitwärts-Schritt,

4.die Demi-Volte im

Seitwärts-Terre-A-Terre,

5.die „furiose Passade“

mit der Demi-Volte in drei Takten,

6. die „erhobenen

Passaden“ in Seitwärts-Mezair, Seitwärts-Courbetten oder

Seitwärts-Croupaden auf der

Demi-Volte in drei bis vier Schlägen,

7. die „passade en

pirouette“, bei der das Pferd die Demi-Volte in einem oder mehreren Schlägen als Pirouette

ausführt und ganz gerade wieder auf der Linie der Passade ankommt

(„das Pferd auf der

Hinterhand herumwerfen“; Zitat Ridinger).

Nur bei 1. und 7.

beschreibt die Hinterhand nicht einen deutlichen, kleinen Kreis: wird

bei allen anderen der Abstand der Hinterhand zum Zentrum der Volte zu

klein, bezeichnet man dies im Frz. mit „aculer“ = einengen oder

verengen oder zurückkriechen, was fehlerhaft ist, weil es das Pferd zu sehr in Zwang, und

evtl. die Hinterhand zum Führen bringt, was die Lektion auseinanderfallen läßt.

Alle Demi-Volten haben ihren Ursprungszweck in der schnellen Wendung im Zweikampf, wobei die Pirouette im Grunde

nichts anderes als eine Hinterhandwendung ist, die anderen dagegen sehr enge Volten mit mehr oder weniger Seitwärts, also auf zwei Hufschlägen, und einem winzigen Anteil Vorhandwendung an ihrem

Ende zum Schließen/Beenden der Volte. Eine Besonderheit bei

Gueriniere sind die eckigen Demi-Volten, die kurze Seitwärtsstrecken

entlang einer geraden Linie beinhalten.

Nicolas und Luigi di Santa-Paulina, Kunstreiter an der berühmten Accademia Delia zu Padua

Del L’Arte del Cavallo

1694

Libro terzo, capo primo : Come deva star il Cavaliere à Cavallo - 3. Band, Kapitel 1: Wie der Reiter zu Pferd sitzen soll.

[……]

Das Ellenbogengelenk soll gebeugt sein, und die Hand vor der Mitte der Brust stehen, in Höhe von zwei oder drei Fingerbreiten über dem Sattelknauf, der Daumen gerade, die Hand [im Handgelenk] weder gegen die Brust noch gegen den Pferdekopf, und auch nicht gegen den Sattelknauf abgeknickt, aber etwas nach oben: weil in den drei ersten Arten die Hand durch Verdrehen ihre Kraft verliert, während sie durch die letzte Art mehr Kraft erlangt, am meisten durch das Drehen der Finger himmelwärts, wie man es auch beim Anheben der Hand machen soll. Und als Zeichen, dass man in der korrekten Positur sitzt, soll man darauf achten, dass, bei geschlossener Faust, die ersten Fingergelenke unterhalb der Nägel gegen die Brust gedreht werden sollen. Wenn man die rechte Hand einsetzt, muss man sie genauso halten wie die Zügelhand. Und so, dass die Fingermittelgelenke sich gegenüberstehen.

[…..]

**********************************************************************************************************

Ausschnitt aus Ridingers Reitschule: links die Courbette geradeaus (Vorderfüße und Hinterfüße exakt auf gleicher Höhe und genau nebeneinander, Erhebung hoch).

In der Mitte das 85° Seitwärts/die Passege/ Passage "im Schritt, der die Aktion des Trabes hat“ (= zweitaktig ist), welches die Vorübung und Einleitung für den Terre-a-Terre ist, hier als „Croupe a la muraille“.

Rechts der Terre-a-Terre nach links. Der Terre-a-Terre ist immer niedrig über dem Boden und muss mindestens 85-90° seitwärts ausgeführt werden (siehe meine seite "Forschung,Update 28.07.2023). Ridinger nennt ihn „redopp“, vom ital. „radoppiare“ : hier schreibt er: “Redoppieren auf einem Cirkel von der Länge des Pferdes“.

Ein Terre-a-Terre geradeaus wird 85-90° seitwärts entlang einer Wand oder einer geraden Linie, z.B. auf einer quadratischen Volte (dem Karree) ausgeführt.

Cavendish schreibt, der Versuch einen Terre-a-Terre mit einer geringeren Abstellung („auf einem weiten Kreis“) zu reiten, erzeuge nur einen „petit galop“, also einen Schulgalopp.

Lithographie von Charles Motte

Links: "Die Pirouette " | Rechts: "Redopp/Terre-a-Terre auf einem kleinen Zirkel von der Länge des Pferdes" oder

" .. vom Kopf bis zum Schweif"

(Motte hatte hier die Beschriftungen durcheinander gebracht)

Die hohen Schulen in der Antike

Damit ein Pferd in der Carriere ansprengen kann, muss es zuvor ein oder zweimal in der Levade oder der Falkade auf die Hüften gesetzt worden sein. Dies gilt auch für die Carriere vor einem Streitwagen.

Handarbeit bei den Assyrern: als Vorbereitung für Levade und Carriere ist die Lockerung der Vorhand nötig, und eine hohe Aufrichtung für eine höchstmögliche Schulterfreiheit, die sich in einer erhabenen Bewegung des Vorderbeines manifestiert.

Assyrer bei der Jagd

Diese etruskischen Figuren, ca. 550 vor Chr., zeigen perfekte, langgestreckte Carrieren.

Dieser Reiter aus Taranto um 550 v. Chr. hält die Zügelhand schon genauso wie der Kunstreiter um 1600: die Fingermittelgelenke zeigen in 90° quer vom Pferd weg, so erzielt er eine

gute Schulterfreiheit mit hoher Aufrichtung, das rechte Hinterbein tritt weit nach vorn unter den Schwerpunkt des Paares.

Auch auf den wunderbar erhaltenen großen Mosaikfußböden in der Villa Romana del Casale di Piazza Armerina https://www.villaromanadelcasale.it/ auf Sizilien aus dem 3. Jhdt. n.Chr. findet man Pferde in der Carriere.

Der Jäger im selben Mosaik dreht sein Pferd blitzschnell in einer Pirouette auf dem inneren Hinterfuß in die richtige Position.

Falkade (Schloss Chantilly): Der Reiter streckt die Waffen als Zeichen der Niederlage

Falkaden (Schloss Chantilly)

Falkaden vor der Kutsche (im Stadtmuseum Danzig)

Terre-a-Terre nach links oder noch Falkade?

Terre-a-Terre nach links oder noch Falkade?

Terre-a-Terre nach links oder noch Falkade?

Terre-a-Terre nach rechts (obwohl der Reiter "in die Kamera" sieht)

Noch Falkade oder schonTerre-a-Terre nach links?

Zwei Reiter im Gefecht; Stefano della Bella

Im Zweikampf umrunden sich die Kontrahenten im langsamen Galopp, bis sich eine günstige Gelegenheit zum Schuss ergibt, dann erheben sie ihr Pferd in die Falkade und können so die Schusswaffe ruhiger halten. Weil die Falkade wie ein Spannen der Sprungfeder Hinterhand wirkt, kann daraus sehr schnell die Carriere, das fulminante Lossprengen des Pferdes ausgelöst werden. Vielleicht wirkte sogar der Schuss als zusätzliches Signal um sie auszulösen und schnellstens aus der Reichweite der gegnerischen Waffe zu kommen?

Kommandant zu Pferd; Stefano della Bella

Falkade in Bereitschaft zum Terre-a-Terre nach rechts, seitwärts auf den Gegner zu

Terre-a-Terre nach links, wobei der König fehlerhaft nach rechts sieht.

Falls er als Linkshänder wirklich die Zügel in der rechten Hand

hält, zieht er hier den

inneren Zügel korrekt an, indem er die Hand nach außen über den Hals des

Pferdes führt.

Neapolitanische Weihnachtskrippe, Palau-March-Museum, Mallorca,

Schwerer Unfall durch Unaufmerksamkeit beim Terre-a-Terre nach

links, wobei der König fehlerhaft nach rechts sah und nicht bemerkt hatte, dass sich ein Mensch neben seinem Pferd befand.

Dies ist eine Phase, in der er den äußeren Zügel anlegt, um das Pferd nach rechts zu wenden, er muss aber vorher zum Einleiten des Terre-a-Terres den

inneren Zügel deutlich angezogen haben, indem er die (linke) Zügelhand nach außen über den Hals des

Pferdes führte.

Wären beide Vorderbeine parallel, könnte dies auch eine Seitwärts in Courbetten sein, für das ja nur der äußere Zügel das Pferd nach links schiebt.

Neapolitanische Weihnachtskrippe, Palau-March-Museum, Mallorca

Rückkehr von der Jagd, Phillips Wouwermann zugeschrieben, ca. 1650

Museum Lissabon

Dass das Aufsitzen "a la fauconnier" (wie beim Falkner) von rechts zu erfolgen hatte, weil der Jäger den Vogel auf der linken Hand trägt, und er deshalb seine Zügel mit der rechten Hand führen muss, war mir bekannt.

Diese Fauconnière (Falknerin) trägt dagegen den Vogel auf der rechten Hand und kann die Zügel mit der linken führen. Der Grund dafür ist, dass sie im rechten Seitsitz oder Damensitz sitzt: so kann ihr Begleiter sie schützen, wenn er mit der rechten Hand sein Schwert zieht und auf der rechten Seite ausreichenden Raum für den Einsatz des Schwertes hat.

Das Pferd rechts zeigt einen Terre-a-Terre nach rechts: man erkennt, dass die Hüften kaum nach vorn unter den Pferdekörper gehen, allerdings sind die breit tretenden Hinterhufe in diesem Bild auch nicht sehr weit vorn:

es ist also wohl als "Terre-a-Terre relevée" zu bezeichnen.

|

|